大衾…読める? 春日部・旧庄和町などに難読地名 7月28日は「地名の日」

7月28日は「地名の日」――春日部市と旧庄和町が合併して10月1日で20周年を迎える春日部市には、大衾(おおぶすま)、薄谷(すすきや)のような難読の地名が少なくない。

「地名の日」は日本地名愛好会が2008(平成20)年に制定した。市制20周年を迎える春日部市の成り立ちは、1944(昭和19)年の町村合併により、粕壁町と内牧村とが合併し、「春日部町」が誕生。1954(昭和29)年に春日部町と武里村・豊春村・幸松村・豊野村の1町4町が合併して春日部市となり、2005(平成17)年に旧庄和町と合併した。

市内には、大衾、薄谷、芦橋、吉妻(上吉妻、下吉妻)、神間、樋籠、増戸、増富、粕壁、米崎、米島、花積、谷原、椚などの難読地名がある(出典=角川日本地名大辞典 埼玉県 難読地名索引)。それに加え、読みにくい「道口蛭田」「小渕」「道順川戸」「西宝珠花」などもある。その中の「米崎」「米島」「大衾」「神間」「芦橋」「吉妻」「椚」「西宝珠花」は旧庄和町の地名。

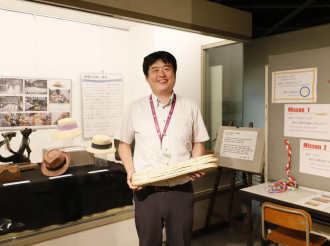

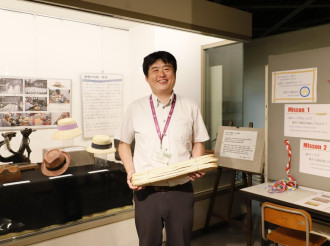

郷土資料館学芸員の榎本博さんは「全国どこでも難読地名はある。春日部の難読地名はそこまで難しいわけではないが、市内在住でも、なじみがなければなかなか読めない地名もある」と話す。

地名にはその土地の風土や環境、歴史、文化が反映されていることがあるという。一例として、榎本さんは「大衾の『フスマ』は『フシミ(伏見)』と同語で、『フシミ』は『うつむいて見る』という意味で、下総台地から中川低地を見下ろすことのできる傾斜地に位置することから、この地名になったという説がある。県内で使われる『方言漢字』を紹介するリーフレットを発行した『八潮の地名から学ぶ会』によると、『衾』のつく地名は県内でも数例あるが、住居表示では『春日部市大衾』が県内唯一だという」と話す。

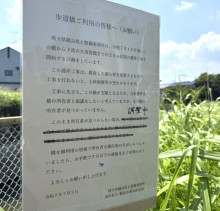

西宝珠花は、春日部の伝統行事「春日部大凧(おおだこ)あげ祭り」が行われる場所。遺跡が発掘される地区でもある。榎本さんは「春日部市域の端、下総台地の突端に位置し、中世の記録史料にも宝珠花の地名が確認される。中世の記録などに市域の地名が確認される例は数えるほどしかないので、同じく確認される花積と併せて宝珠花は中世の春日部市域を考える上でも重要。どちらも台地の突端に位置していることから、春日部市の『花』は『突端』『先端』あるいは『台地』を意味するものと理解される」と説明する。

「由来がはっきりしていないものもあるが、地名はその土地に刻まれたメッセージ。このような機会に、在住の地名などについて考えたり、調べたりして、親しみや誇りを持って大切にしてもらえたら」とも。

本文中の難読地名の読みは以下の通り。大衾(おおぶすま)、薄谷(すすきや)、芦橋(よしはし)、吉妻(きつま)、神間(かんま)、樋籠(ひろう)、増戸(ましと)、増富(ましとみ)、粕壁(かすかべ)、米崎(こめさき)、米島(こめじま)、花積(はなづみ)、谷原(やわら・やはら)、椚(くぬぎ)、道口蛭田(どうぐちひるだ)、小渕(こぶち)、道順川戸(どうじゅんかわど)、西宝珠花(にしほうしゅばな)。